文/郑珉中

一、对台北故宫藏琴的了解过程

20世纪40年代初期,我于管平湖先生斋中借得九嶷山人所著之《琴话》、《琴学随笔》、《藏琴录》等书阅读,从中得知故宫武英殿古物陈列所有清宫收藏的晋王徽之琴与唐长安元年款、刻有“玉振”大印之琴。心窃慕之,急欲一观,趋赴武英殿,惟见柜中陈列台座,而琴已杳。1947年故宫博物院接收古物陈列所,方知两琴已同其他文物南迁。1948年冬,得知南迁的部分文物被国民党政府运往台湾,一睹古琴的希望竟成泡影。读九嶷山人对两琴的记述,都是十分肯定之辞,对于王徽之款的琴,九嶷山人说:“物之真赝不可知,要非唐宋以前精品不能及也。”对于长安元年款的琴,他在讲“龙门寒玉”琴时说:“虞君得‘鹤鸣九皋’,与李君伯仁所藏‘独幽’及‘飞泉’,锡君宝臣‘大圣遗音’、武英殿陈列长安元年制者皆有印,方二寸,‘玉振’二字丝毫不爽,西园主人因‘大圣遗音’、‘玉振’印上有方寸‘困学’二字,定为鲜于伯几印,或‘玉振’亦鲜于氏印也。‘大圣遗音’内刻‘至德丙申’,‘独幽’内刻‘太和丁未’,‘飞泉’外刻‘贞观二年’,皆鸿宝也。”因而对王徽之款琴与长安元年款琴不胜神往。

1988年得日本留学生所赠台北故宫古琴特展说明,方知台北除有南迁之宋广窑瓷琴与上述两琴外,又接受了北京孙氏、四川张氏所赠之琴,共有琴六张。因此,我在1989年发表的《旅顺博物馆藏春雷琴辩》中引述了张大千所藏的“春雷”琴。1988年得见台北《故宫文物月刊》第二卷第二期中台北古琴家容天圻所撰之文,对昇平元年制、琅玡王徽之斫的琴从文字上有了更全面的了解,遂结合南京西善桥六朝大墓出土的画像与北京故宫博物院收藏的孙登“天籁”铁琴进行了初步研究,写了《对两张晋琴的初步研究》一文,发表于1991年《故宫博物院院刊》第4期,将这张昇平元年款琴的制作年代定为明朝前期。1992年得香港琴家所赠《台北文物月刊》59期,见到了《横琴秋水拨冰弦》一文,得睹台北故宫藏琴的图像与文字资料,对张大千先生旧藏的“春雷”琴有了具体的了解。遂有《宣和内府藏春雷琴考析》之作,发表于1993年《故宫博物院院刊》。然而此时对两琴的认识皆来自文献资料,尚未得见庐山真面目,所论有无偏颇,心常惴惴不安。直至1996年与2000年的两次赴台北前往故宫看琴,才见到除瓷琴之外的五张古琴,于是对于上述两琴立论的得失方才确定。

二、台北两次看琴的收获

台北故宫的五张古琴,我是分两次才看到的,而每次都有收获,尤以第二次收获最多。

1.首次赴台

在1996年夏天,参加台北古琴艺术季的古调今弹演出之后前往台北故宫看琴,那次古器物部负责人只取出两张古琴招待参观。其一为“雪夜冰”,其二为晋王徽之款琴。

“雪夜冰”琴为元代朱致远斫、清代康雍间大古琴家周鲁封所藏。后又为北京女画师顾孙诵诏所藏,40年代孙氏学琴于管平湖先生之门,曾携此琴乞平湖先生修治㪇音及琴背池上的裂痕,因得见此琴于管平湖先生斋中。由于周鲁封嵌印章打本于琴阴,更覆以玻璃,与他琴异,故印象极为深刻。其音响效果未闻平湖先生称赏,只说周鲁封所藏之琴颇为难得而已。朱致远乃元末明初之人,于洪武年所制者犹有存世,故台北重逢未获新知,不过引发对故人之思而已。

对于昇平元年款琴,当年写《对两张晋琴的初步研究》一文时,仅限于从文献和图像上的了解。由于其造型为仲尼式,考虑到取仲尼式造琴不可能出现在“非汤武而薄周公”的晋代,且琴之腹款将“升平”写成“昇平”,封建时代皇帝的年号岂能允许任意改写,加之将年号写成带“日”字头的昇平年款的曹娥碑,亦经启元白先生考证为伪作,因而将该王徽之琴置于伪品之列,否定它是晋琴应该是正确的。虽然有人笑我未见实物就发表议论,我并不为此说所动,坚信其为伪作。但我在文中将这张琴的制作年代定为明初,这确是未见实物而发生的错误。因为出版刊物上图像较小,其时代气质未能反映出来。及见实物,方知琴面较为圆厚,与明琴特点迥异,而与北宋琴相类似,其制作年代定为明初是错了。第一次去台北故宫看琴的收获如此。

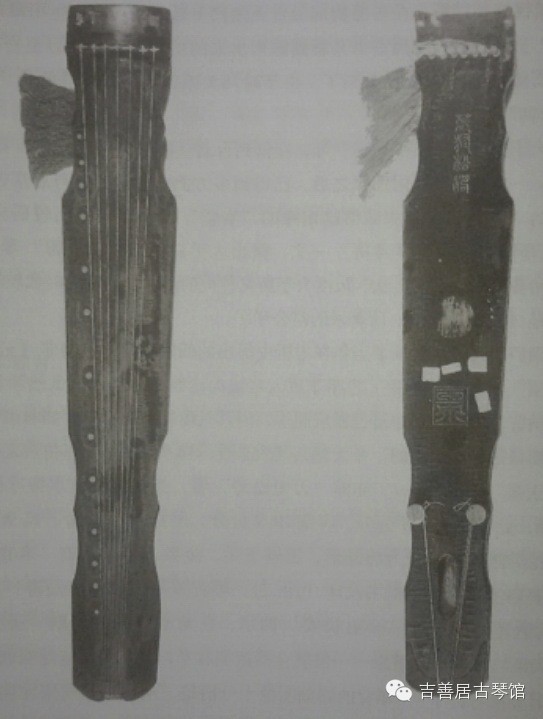

台北故宫博物院藏 万壑松涛 琴

2.第二次看琴

在2000年4月间,参加台北举办的千禧年“台北古琴艺术季”,再次去台北故宫看琴。承秦孝仪院长接待,在古器物部负责人陪同下看了张大千先生旧藏的“春雷”与“雪夜钟”二琴,并在陈列室中又看到陈列出来的王徽之琴与“万壑松涛”二琴,至此,台北所藏的五张古琴都看到了。由于时间关系,这次着重看的是“春雷”与“万壑松涛”两琴。

关于张大千先生的这张“春雷”琴,在读到台北《故宫文物月刊》59期的《横琴秋水拨冰弦》一文并见到所附图像之后,已得到多方面的了解,并与北京古琴家汪孟舒先生所藏的“春雷”琴,旅顺博物馆藏的“春雷”琴作了一番比较研究,写出了《宋宣和内府所藏“春雷”琴考析》一文,指出张大千先生这张“春雷”琴为杉木斫,无葛布地,纳音无凹下圆沟之状,尺度大于所见传世的唐琴,铭刻的时代较晚,琴非唐斫,自然不是《云烟过眼录》所著录的雷公琴了。

这次见到庐山真面,验证了当年在考析中提出的问题及把它定为非《云烟过眼录》所记的“春雷”琴,且其髹漆工艺亦非唐人之法的论断是正确的。虽然琴材用的是杉木与镶贴的纳音,琴背项腰边沿也做成圆楞,但其气度却与唐琴异,如非亲眼观察,这些特点仅凭图像是看不出来的。今天就其气质来看,当系元明间一张仿唐之作。

台北故宫博物院藏 万壑松涛 琴(局部)

关于“玉泉”琴,亦即“万壑松涛”琴,据《横琴秋水拨冰弦》文中所述:“玉泉琴,此琴长119.8公分,肩宽19.9公分,尾宽15.6公分,高9.5公分,魏杨英式,龙池为圆形,凤沼为椭圆形,玉轸玉足,金徽,琴额上刻‘有遗音’三字,款题‘乾隆御府清玩’六字楷书及印,琴背颈部刻‘万壑松涛’四篆字,龙池内纳音处四角刻‘辛丑长安’四字,在龙池与凤沼间刻‘玉泉’二篆字,‘玉泉’琴名未见著录……然就全器造型看来,其年代似应是明朝作品,确实如何仍待后日专家考订了。”琴背的铭刻图像十分清楚。从传世的唐宋元明历代古琴来看,琴名都是刻在龙池之上,龙池下多是刻一方大印或题识。在传世的唐琴上原刻的大印有三种,为“包含”、“玉振”与“清和”,皆系形容琴音特点之辞;皇帝若题琴名,池下大印则刻“御书之宝”。明代封建王制琴或刻“皇朝宗室”或“某国世传”。还有“世宝”、“子孙宝之”以及“某氏珍藏”、“某某珍赏”和诗句等闲文。明清人也有将琴名倒转刻于龙池之下的,那是因为将琴尾朝上倒悬琴于壁间之故。再则是池上刻御题诗,只好将琴名刻于龙池之下的,这种事例在传世古琴中是少数。今长安年款的琴名应该是“万壑松涛”,将大印“玉泉”作为琴名是有悖常理的,显然是定错位了。不过从台北故宫刊印的这篇古琴说明来看,其他的琴皆书琴名,只此一件是将大印当作琴名,推测缘故,应该是他们忠实于原来帐册上的定名,非今日之误是很明显的。自从当年得知这张长安元年款的琴池下刻的是“玉振”大印,在1992年获得台北故宫59期文物月刊之后,就已经知道田岛翠女士所赠之台北琴展说明刊载之“玉泉”印并非校对之误,不过当时对两者的不同未能深究而已。

三、“万壑松涛”琴考辨

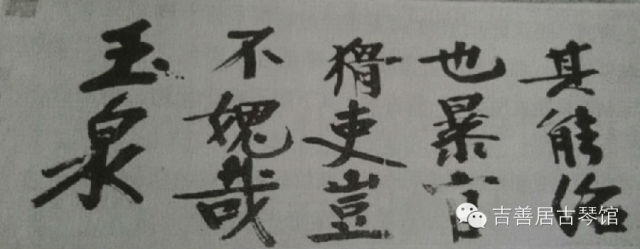

1.“玉振”印即“玉泉”印之误

九嶷山人在《藏琴录》中引述之陈列于武英殿的琴应该就是这张“万壑松涛”琴,其根据有二:一是因为当年陈列在武英殿的琴中,只有它有长安年款;二是只有它才刻有带“玉”字的大印,因此可以知道九嶷山人所记的就是今天在台北的这一张。从前后两种记述来看,其腹款一个是“长安元年”,一个是“辛丑长安”,似乎是不一样的,不过这个腹款的四个字是安排在纳音的四角,并非是一行直书。长安元年是唐武则天第十七次改元的第一年,其干支是辛丑,长安辛丑与中唐琴“至德丙申”,晚唐琴“太和丁未”腹款的体例相同,都是宫琴的款字,将这种款字的干支说成元年也不算错误。至于两种记载中干支年号颠倒的差异,实际是读法上的尚左尚右问题,如果是一行直书“辛丑长安”,那就是辛丑年制于长安城了,读法不同可以造成辞义的变化如此。由此可见,九嶷山人所记之长安元年琴即台北的这张“万壑松涛”琴,而误将大印“玉泉”记成“玉振”了。

北京故宫博物院藏 唐琴 大圣遗音 琴上刻玉振印

湖南省博物馆藏唐琴 独幽 琴上刻玉振印

九嶷山人何以在书中发生这个错误?从书中记述古琴的总体情况来看,他所记之琴必书琴名,惟独对此琴“万壑松涛”却只字未提,此举是有违他的惯例的。此琴的四字腹款应为“长安辛丑”,而他于记载中只说长安元年,与其后所述之“大圣遗音”、“独幽”所刻腹款的提法也不相同。从这些字里行间可以推测出九嶷山人对陈列于武英殿的长安辛丑款的“万壑松涛”琴是根据他人介绍而作的记录,其实对此琴并未寓目,所以才将“玉泉”大印错误地说成“玉振”印了。不然何致迷乱若是?

当年得到台北《故宫文物月刊》59期之后就知道把“玉泉”印作为琴名刊出是弄错了;将“玉泉”印作为“玉振”印也是弄错了,这并非看到该琴后的收获,只是今天必须于此交代清楚而已。

2.玉振、玉泉究竟为谁家之印

在九嶷山人书中提出西园主人对玉振印的看法,认为是元代鲜于伯几之印,其实不然。传世唐代古琴于龙池下刻有三种大印已如前述,仅刻“玉振”二字大印的琴就有五张,其中盛唐、中唐各一,晚唐三张,这五张的印文虽同,而边栏的粗细,印之大小却有所不同。盛唐琴为细边大印,中唐者略小,作宽边,晚唐皆作较小的宽边印。只是中唐的琴刻有一方“困学”小印于其上,其余并无“困学”之印,可见“玉振”为鲜于氏印之说是不确切的。还有一种说法认为是宋徽宗宣和殿万琴堂的藏印,这是古琴家汪孟舒先生在《春雷琴记》中提出的。汪氏所藏之“春雷”琴为盛唐雷氏作,据《云烟过眼录》载曾为万琴堂之冠,因有此说,事属推论,当有待于证实。就实际情况来看,上述三种大印与琴名皆似同时的镌刻,内容都指的是声音特点,所属何人,尚待研究考证。

北京故宫博物院藏唐琴 飞泉 琴上刻玉振印

汪孟舒旧藏唐琴 枯木龙吟 琴上刻玉振印

四川省博物馆藏明琴 石涧敲冰 琴上刻玉泉印

美国纽约大都会博物馆的耶律楚材大字诗卷

至于“玉振”,根据文献与传世书画来看,可以认定是辽代后裔、元太祖忽必烈之重臣耶律楚材的别号。按,耶律楚材字晋卿,号湛然居士,法名从源,均见《湛然居士年谱》,而“玉泉”二字似为耶律楚材的别号,在《湛然居士文集》之诗句中时有出现。从传世仅存的,今藏美国纽约大都会博物馆的耶律楚材大字诗卷,最后署名“玉泉”可以证实。据《畿辅通志》载:“晋卿题和林新居诗,有‘旧隐西山五亩官’之句,酬贾非熊韵‘家邻荆水宜栽竹’原注玉泉也。”《宸垣志略》:“玉泉山华岩殿后有七真洞,洞中石壁镌耶律丞相一词‘鹧鸪天’,盖晋卿少时所作也。由此推之,则晋卿所生长亦大略可见矣。”这些记录说明耶律楚材生长于京西之玉泉山,故以玉泉为号,犹如宋苏子瞻之号东坡,皆得之于居处地名。耶律楚材事元太祖,深得信任,太祖时出任中书令,政绩卓著,生平除善诗文之外尤精于琴,藏有承华殿之“春雷”等名琴,其诗中亦有反映。据此,这方“玉泉”印应是耶律氏所刻,“玉泉”既是耶律楚材的别号,又可以作为圆润琴音的铭语,一词双关,颇增妙趣。20世纪80年代我曾赴四川省博物馆看琴,得见该馆所藏北宋古琴“石涧敲冰”,池下亦刻有“玉泉”大印,篆文章法与这方大印完全相同,据以定该琴为耶律楚材所藏应该是可信的。惟该琴铭刻均在漆先,而“万壑松涛”为漆后所刻。如此,“万壑松涛”自系耶律楚材所旧藏当无疑义了。

四、“万壑松涛”琴的制作年代问题

长期以来,这张“万壑松涛”因有“长安辛丑”四字腹款,九嶷山人将其与“至德丙申”、“太和丁未”款的唐代官琴并论,把它作为传世的一张唐琴看待,且未曾对它的制作年代发出任何疑问,遂令人接受了他对这张琴的看法。所以,我虽然知道存在着将“玉泉”当作“玉振”之误,由于看到这张“万壑松涛”琴具有唐代的风格特点,故仍将其作为雷氏琴以前的唐代宫琴列入传世17张唐琴之列。及至此次赴台北得见庐山真面之后,才发现它的制作年代与时代特点不相符合,腹款是盛唐早期,而形制为中唐特点,其漆色、断纹亦缺乏唐琴古趣。由于时间紧促,仅隔柜一观,未能进行细致的观察研究,腹款是否伪作?琴是否经过剖腹重修?断纹是否重加髹漆过?这些问题都不能获得答案。而这张“万壑松涛”琴是否为唐代之作,只能暂时作为悬案了。不过它是元初耶律楚材所藏的一张古琴,其下限不晚于元初,绝不是明代之作是可以肯定的。

在传世唐琴中重新经过髹漆而改变了断纹固有特点的案例确有存在,如山东博物馆藏的师旷式“宝袭”琴和北京古琴家汪孟舒先生旧藏的凤势式“春雷”琴。前者的漆光火气犹在,而后者断纹犹如新发。其制作年代均容易被人看晚。在中唐琴上后刻初唐腹款的有山东琴家詹澂秋先生旧藏的师旷式“太古遗音”琴,池中腹款为“贞观五年伯施氏仿古制”楷书一圈,是假冒大书家虞世南的伪作。虽然初唐之款为伪作,而中唐琴依然是今天可贵的珍品。同样,“万壑松涛”琴即使腹款不对,是一张中唐琴还是有可能的,更何况曾经耶律楚材所藏,先贤手泽,依旧是可贵的。这次到台北故宫看琴,对玉泉琴的认识如此,收获是颇丰的。

郑珉中先生论文集《蠡测偶录集》

——来源:摘自郑珉中先生论文集《蠡测偶录集》